发布需求

一键发布材料需求,依托强大算法与海量数据,精准对接适配资源。

1 塑料拉伸过程,分子链发生了什么?

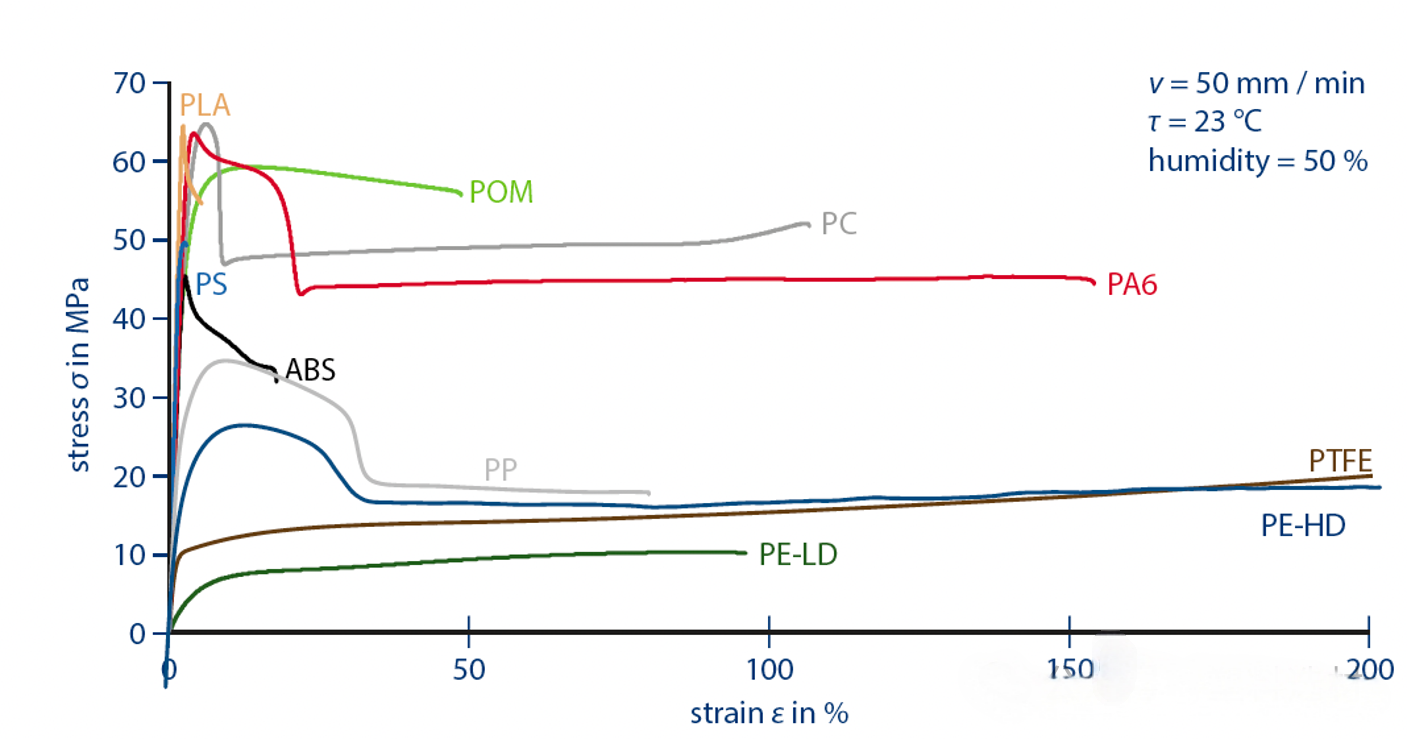

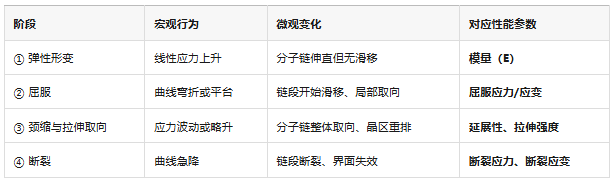

当一根塑料试样被拉伸时,其内部经历了几个典型阶段,每个阶段都对应不同的分子层级响应:

2 哪些分子结构影响这些宏观性能?

1. 模量:分子链刚性 + 分子间作用力

3 不同材料为何差异巨大?

这张图清楚展示了各类热塑性塑料在拉伸测试中的力学表现差异。我们来分区域看典型代表:

结构原因:

a 主链刚性高(芳环或结晶区致密)

结构原因:

PC:双酚A结构带刚性,碳酸酯桥连接提供柔性

PA6:氢键多,链柔软,拉伸中链段滑移顺畅

ABS:橡胶相消散应力,硬相提供强度

结构原因:

a 主链柔软(-CH₂-CH₂-),无极性,无刚性片段

b 分子间作用力弱 → 易滑移

c 高分子量、高缠绕度 → 延展性提升

4 一个结构总结表:看图识结构,看性能选材料

5 性能不只是“测出来”的,更是“结构设计出来”的

从链段刚性到位阻效应,从分子间氢键到链段滑移能力,不同塑料的“个性”,其实都写在它们的分子结构里。

塑库专家服务

塑库专家服务

新品选材

新品选材

3000+ 合作案例

3000+ 合作案例

缺陷解决

缺陷解决

专业团队1V1跟进

专业团队1V1跟进

热门文章

热门文章